(김용철 시인의 ‘장승’ 중 일부). 요즘 화두가 ‘바보’인가. 얼마 전 선종한 김수환 추기경의 바보철학이 관심을 얻은 바 있어 시인의 바보론이 더욱 눈길을 끈다.

시인은 왜 ‘바보’가 되고 싶은 것일까.모르긴 해도 그건 그의 지향이 끊임없이 자신을 낮추고 변화시키는 데 초점이 모아져 있기 때문일 것이다.

이는 행간 속에서도 확인할 수 있다.

“해진 마음을/ 꼭 잡아 깁는/ 우물 하나 보인다”라든가, “손때 묻혀 되새김하는 뜻” 등은 그 반증들에 다름 아니다.

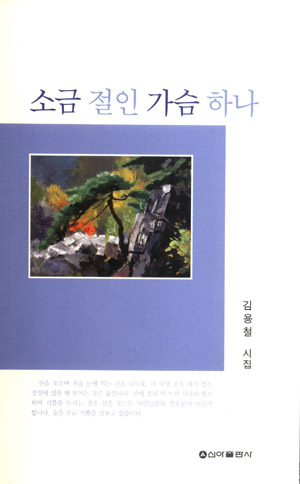

김용철 시인(고창공음중 교장)의 시집 ‘소금절인 가슴하나(신아출판사刊)’는 이런 풍경으로 다가선다.

시집의 표제 역시 오죽하면 ‘소금으로 절인 가슴’이라고 형상화했을까. 그가 사는 방식을 보여주는 대목이 아닐 수 없다.

“아내의 키는 나보다 한참 작다/ 아이들에게나 할 말을/ 나에게 할 때엔/ 나보다 훨씬 더 커보인다/… 여자가 화장을 지울 때/ 무섭다지만/ 늙으면 봐요라고 말할 때/ 그때가 제일 무섭다지만/ 그런데/ 아내는 도통 무섭지 않다.” (시 ‘아내’중 일부) 그의 시편들은 또 지극히 가정적이고 규범적이다.

아내에 대한 단상도 그렇고, 아들에 대한 시도 그의 일관된 가치관을 담고 있음은 물론이다.

이 역시 바보 지향형과 맥을 함께 할 것이다.

그럼에도 그는 몬드리안적 미학만을 전면에 내세운다.

생각의 조각들을 짜 맞추고 구체적인 꿈을 담아 아름다운 작품을 만들어내는 방식을 취한다고 소개하는 것이다.

그러나 이는 겸허의 소치일 뿐이다.

말하자면 그가 추구하는 스타일이라고나 할까.그의 시편들은 철저하게 ‘바보’가 되기를 꿈꾸고, 결국 ‘바보’는 시 속에서 구도자적인 모습으로 환생한다.

그의 시편과 동행하는 재미진 이유이기도 하다.

그 뿐 인가. ‘깔끄막’ ‘멱따는 소리’ ‘꾀복장구’ ‘댕댕이덩굴’ 등 간간히 양념으로 작동하는 감칠 맛 나는 단어들과 짧은 글 속에 유장하게 끌고 가는 힘의 묘미도 빼놓을 수 없다.

“구둣발로 지하 동굴에 들어간다/ 동굴의 점령군/ 무혈입성이다/… 천상의 세계가/ 고목에 걸려 옆으로 펄럭이는 깃발로/ 꽃잎-나비-휘장 두른 벌거벗은 여자로/ 환각을 되풀이할 때/ 누군가 썰물하고 소리친다/ 전리품이 바닥났다/ 우리는 다시 지상으로 철수한다.” (시 ‘노래방’ 중 일부) 노래방과 전쟁터가 어울리기나 한다고. 그는 정말 마이다스의 손을 가진 모양이다.

어쩌면 그리 동색으로 그려놓았단 말인가. 한편의 드라마로도 부족하지 않을 정도로 생생하고 흡인력있게 재현된다.

재치 넘치는 표현력에 혀를 내두르지 않을 수 없게 한다.

뭐니해도 그의 시편들이 삿됨 없고 맑기 때문에 공감을 주는지 모를 일이다.

다시 태어나더라도 다시 교사가 되겠다는 시인이고 보면 아이들에 대한 애정도 결코 적지 않을 것이다.

그리하여 눈물 흘릴 줄 아는 넓은 가슴으로 세상을 껴안는지도 모른다.

이제 전리품이 바닥났다.

모처럼 즐거운 시집과의 여행을 이렇게 마치는 것은 예의가 아니나, 더 이상 끌고 갈 재간이 없으니 이만 철수해야 할 것 같다.

/김영애기자 young@