'밥벌이의 지겨움' 등 최고의 산문 엮어 언어로 풀어내는 감각적 표현 눈길

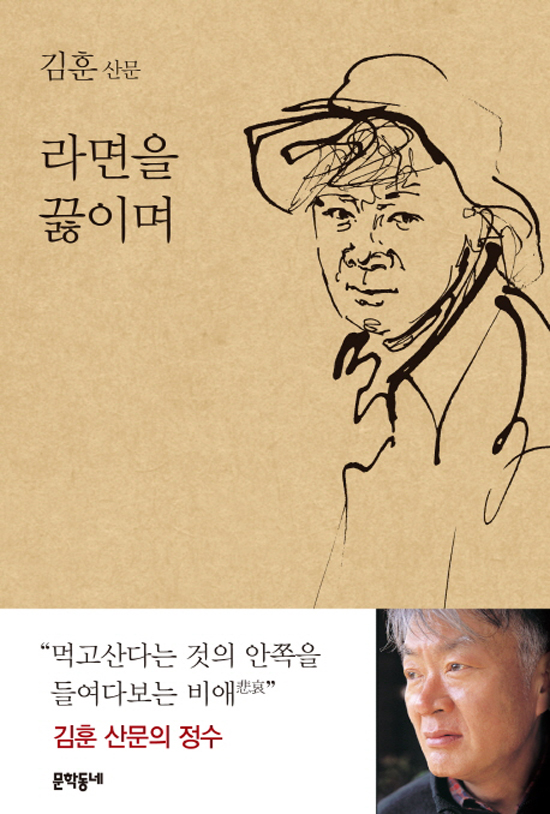

냉철한 펜으로 세상을 호령하던 신문기자에서 불혹을 훨씬 넘긴 나이에 등단해 한국문학계의 독보적인 존재감을 뽐내는 소설가 김훈이 그간의 산문집에서 소개된 주옥 같은 글들을 모은 산문집 ‘라면을 끓이며’(문학동네)를 출간했다.

오래 전 절판된 후 애서가들이 헌책방을 전전하게 만든 김훈의 전설적인 산문 ‘밥벌이의 지겨움’, ‘너는 어느 쪽이냐고 묻는 말들에 대하여’, ‘바다의 기별’ 등에서 기억할 만한 최고의 산문들만을 가려 뽑고, 그 후 새로 쓴 원고 400매 가량을 합쳐 묶어냈다.

표제글이 된 ‘라면을 끓이며’는 식사와 사교를 겸한 번듯한 자리에서 밥 먹는 사람들이 아닌, 거리 위에서 견디다가 허름한 분식집에서 홀로 창밖을 내다보며, 혹은 모르는 살마과 마주 앉아서 끼니를 해결하는 사람들에 대한 이야기다.

구절 하나하나가 서글픈 현대인들의 자화상을 대변하는 듯 하다.

‘나는 오랜 세월 동안 라면을 먹어왔다.

거리에서 싸고 간단히, 혼자서 끼니를 해결할 수 있는 음식이다.

(중략) 그 맛들은 내 정서의 밑바닥에 인 박여 있다.

모르는 사람과 마주 앉아서 김밥으로 점심을 먹는 일은 쓸쓸하다.

쓸쓸해하는 나의 존재가 내 앞에서 라면을 먹는 사내를 쓸쓸하게 해주었을 일을 생각하면 더욱 쓸쓸하다.

쓸쓸한 것이 김밥과 함께 목구멍을 넘어간다.

’ –산문 ‘라면을 끓이며’ 中 있건 없건 간에 누구나 먹어야 하고, 한 번 먹어서 되는 일이 아니라 때가 되면 또다시, 기어이 먹어야 하는, ‘한 달 벌어 한 달 살아가는’ 이들의 곁을 지키는 라면은 감성의 폐부를 찌르는 뻔하고도 애잔한 음식이라는 점을 감각적으로 표현해냈다.

또한 ‘손1’에서는 ‘나는 손의 힘으로 살아가야 할 터인데 손은 자꾸만 남의 손을 잡으려 한다’고 고백한다.

이 책은 자꾸만 남의 손을 잡으려 드는 안쓰러운 손으로 현실 속의 무수한 관계들 사이를 겨우 추스르며 살아내는 그와, 홀로 집필실에서 연필 쥔 손에 힘을 준 채 글을 써내려가는 그가 느껍게 만나는 자리가 되는 것이다.

김훈이 언어로 붙잡고자 하는 세상과 삶은 거창한 것이 아니다.

선상에서 밧줄을 잡아당기는 선원들이기도 하고, 자전거의 페달을 밟고 있는 자기 자신이기도 하고, 심지어는 민망하게도 혹은 선정주의의 혐의를 지울 수 없게도 미인의 기준이기도 하다.

그는 현미경처럼 자신과 바깥 사물들을 관찰하고 이를 언어로 어떻게든 풀어내려고 하며, 무엇보다도 어떤 행위를 하고 그 행위를 하면서 변화하는 자신의 몸과 느낌을 메타적으로 보고 언어로 표현해낸다.

시인이자 문학평론가인 남진우는 그를 일러 '문장가라는 예스러운 명칭이 어색하지 않은 우리 세대의 몇 안 되는 글쟁이 중의 하나'라고 평하고 있기도 하다.

‘아들아, 다시는 평발을 내밀지 마라’, ‘밥벌이의 지겨움’ 등 길이 남을 김훈의 명문장들을 읽어내는 기쁨과 함께, 국가가 국민을 지켜주지 못하는 시대에 진영 논리에 휩싸여 악다구니를 벌이는 권력자들에게 그가 '슬프고 기막혀서' 써 내려간 문장들은 동시대를 살아가는 우리를 울컥하게 한다.

그는 작가의 말을 통해 “2015년 여름은 화탕지옥 속의 아비규환이었다.

덥고 또 더워서 나는 나무그늘 아래서 겨우 견디었다.

그 여름이 가고, 가을이 또 와서 숙살(肅殺)의 서늘함이 칼처럼 무섭다.

낮고 순한 말로 이 세상에 말을 걸고 싶은 소망으로 몇 편의 글을 겨우 추려서 이 책을 엮었다”며 소감을 밝히기도 했다.

1948년 서울에서 태어난 그는 1973년 한국일보에 수습기자로 입사한 이후 30여 년간 기자생활을 해왔다.

1994년 문학동네 창간호에 ‘빗살무늬토기의 추억’을 연재하며 문단에 등당한다.

대표작으로는 ‘칼의 노래’를 비롯해 ‘화장’, ‘언니의 폐경’, ‘남한산성’, ‘밥벌이의 지겨움’, ‘라면을 끓이며’ 등 다수가 있다.

/홍민희기자 hmh@